視覚で語る看板デザイン:直感と共感を呼ぶ表現アプローチと「動く看板」の可能性(3/6)

視線を引きつけるインパクト:動きが伝えるメッセージ

デザインは、時に直感に働きかけ、人々の共感を呼ぶ力を持っています。

特に、初めて目にする看板の場合、そのデザインが持つインパクトは、お客様の行動に直接影響を与えることがあります。

一瞬で視線を引きつけ、興味を持ってもらうためには、目で見た時のインパクトと分かりやすいメッセージが欠かせません。

例えば、シンプルでありながらも印象に残るロゴデザインや、目を引く色の組み合わせ、あるいは個性的な形の看板は、通りがかりの人の記憶に残りやすく、後々の来店行動につながる可能性を高めます。

走る看板、動くメッセージ

ラーメン店のキッチンカーの事例では、「移動している時でも一目でラーメン屋さんだと分かるように」という目的のために、車両全体をラーメンをイメージさせるデザインで包みました。

これは、遠くからでも目を引き、瞬時に何のお店かを理解してもらうための非常に効果的な方法です。

車両全体を「走る看板」として活用することで、通常の店舗の看板では難しい、広い範囲のお客様に届けることを可能にしています。

また、QRコードを複数の場所に配置することで、行列で待っている時間や、信号待ちや停車中といった短い時間でも情報にアクセスできるように工夫しており、お客様の使いやすさを追求する姿勢が見て取れます。

これは、看板が単に情報を「見せる」だけでなく、お客様に「行動してもらう」ためのきっかけとしての役割も果たしていることを示しています。

スマートフォンの普及により、QRコードを読み取る行為は日常的なものとなっており、看板とデジタルの連携は、今後ますます重要になるでしょう。

場面に合わせた最適なデザインの追求

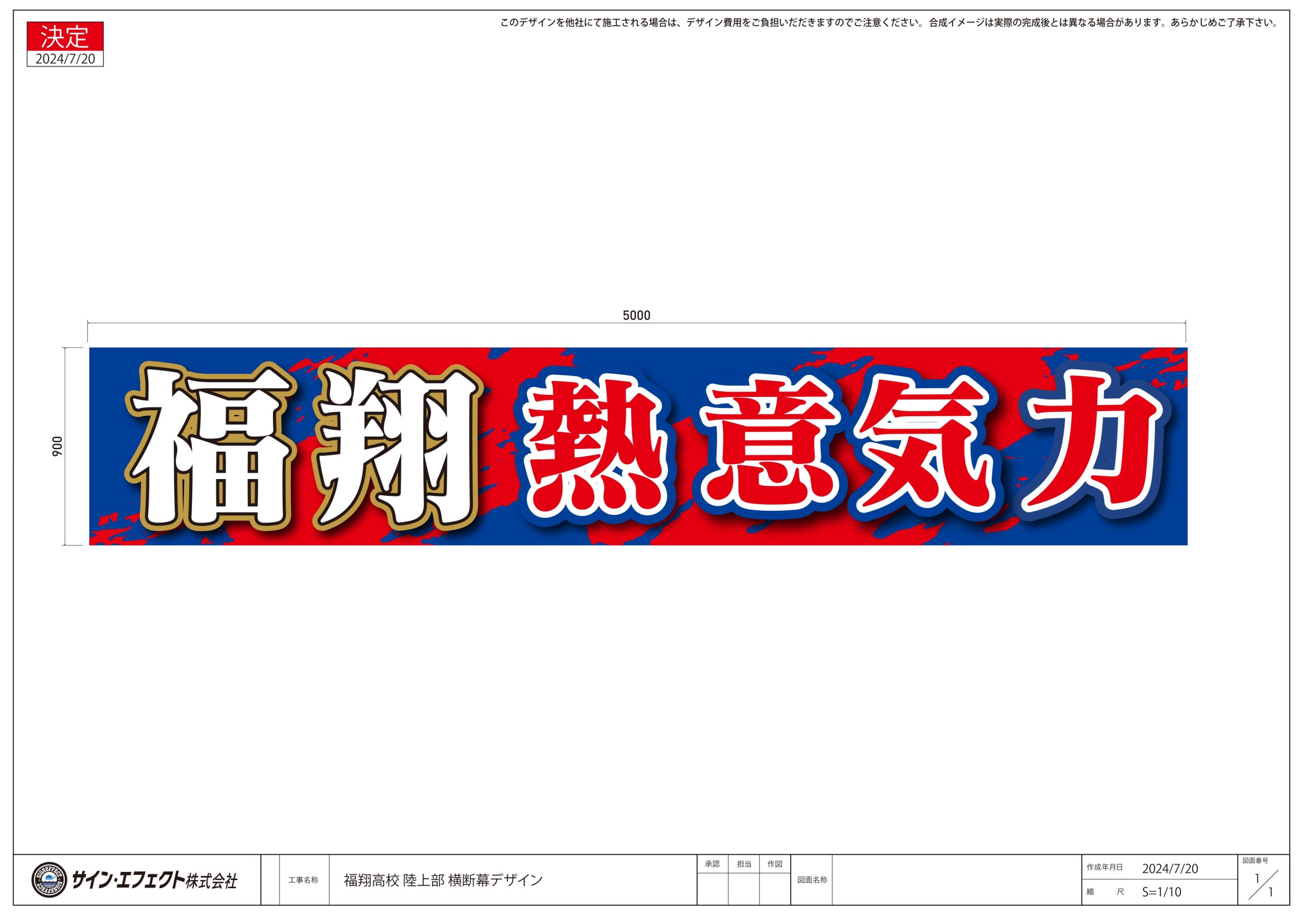

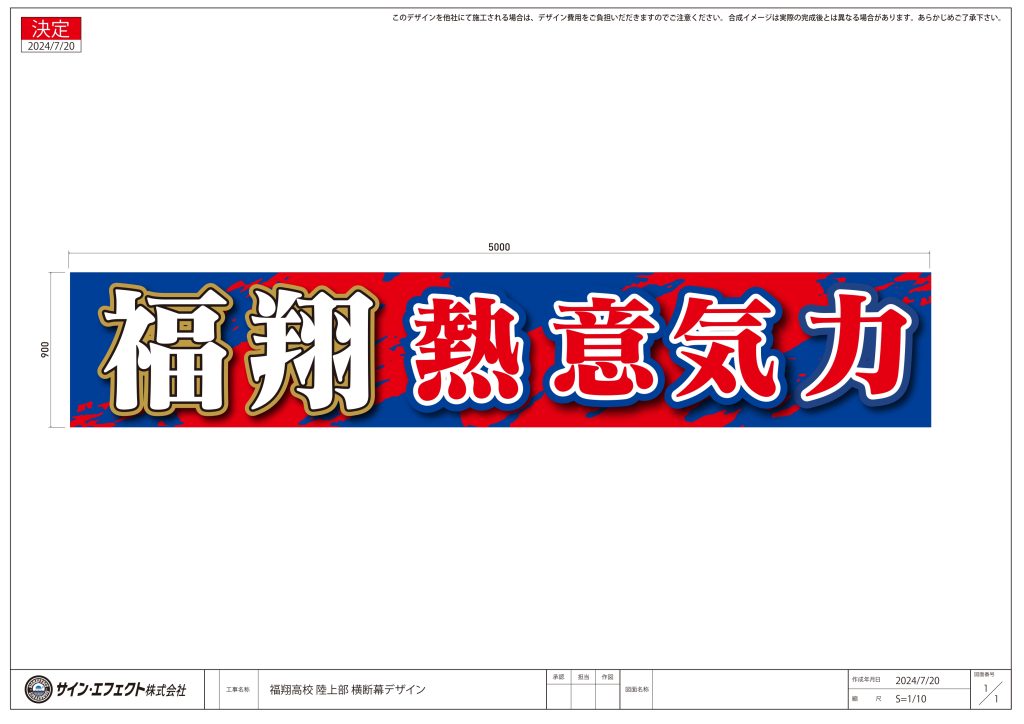

応援旗の事例では、OBの方からのご依頼で、その学校の象徴となるような「力強さ」をデザインに込めました。

遠征先でも目立つように、見つけやすい素材やデザインを採用し、実際のサイズ感も確認しながら製作を進めました。

これは、単にデザインの良し悪しだけでなく、使われる場面や目的を深く理解し、それに合わせた最適なデザインを追求した結果だと考えています。

応援旗は、選手や関係者の気持ちを高めるだけでなく、他校や観客にもその学校の存在を強く印象づける役割を担います。

そのため、デザインは単なる見た目の要素に留まらず、その“「存在感」そのものを作り上げる”ことが求められます。

また、その中で「動く看板」という言葉も出てきました。

これは、デジタルサイネージやプロジェクションマッピングなど、従来の動かない看板にはないデザインの可能性を示しています。

動画やアニメーション、あるいは触れて操作できる機能を取り入れることで、看板はより動きのある、より多様な情報を伝えることができるようになります。

例えば、時間帯によって表示内容を変えたり、特定のイベントに合わせてデザインを切り替えたりするなど、柔軟な運用が可能になることで、看板の宣伝効果はさらに高まるでしょう。

【次回予告】

第4回では、お客様が抱える具体的な「困った」をデザインでどのように解決し、機能性と実用性を兼ね備えた看板を生み出すかについて掘り下げます。